很少有研究调查儿童心理动力学心理治疗的结果和过程。在数量有限的研究中,有些研究只关注游戏和语言产生,因为它们是评估心理治疗过程的基本方面。本文侧重于对一名 3 岁女孩进行的为期 3 年、每周一次的心理动力学心理治疗的实证调查。实施过程-结果设计来评估 30 次心理治疗课程的初始、中间和最后部分的游戏和口头话语。对标准化游戏类别(游戏类别系统和游戏量表中的影响——学龄前版本)和口头话语(口头生产)的重复测量进行了分析。为了提高研究的临床有效性,报告来自评估阶段的数据和来自会议的小插曲,以加深患者在展开治疗过程中的情况。治疗前后的家长报告也包括在内。经验测量的游戏和语言表达变化是评估年轻患者心理治疗过程的基础。语言表达能力和话语能力逐渐增强并取代了游戏,反而变得更具象征意义。讨论了发展问题以及心理治疗对患者变化的影响,以及游戏在促进语言对话发展和儿童情绪、需求和愿望表达方面的作用。经验测量的游戏和语言表达变化是评估年轻患者心理治疗过程的基础。语言表达能力和话语能力逐渐增强并取代了游戏,反而变得更具象征意义。讨论了发展问题以及心理治疗对患者变化的影响,以及游戏在促进语言对话发展和儿童情绪、需求和愿望表达方面的作用。经验测量的游戏和语言表达变化是评估年轻患者心理治疗过程的基础。语言表达能力和话语能力逐渐增强并取代了游戏,反而变得更具象征意义。讨论了发展问题以及心理治疗对患者变化的影响,以及游戏在促进语言对话发展和儿童情绪、需求和愿望表达方面的作用。

介绍

最近,人们越来越关注评估心理动力学心理治疗过程的“操作定义”标志以减轻儿童的痛苦(德尔加多,2008),强调引入经过充分验证和标准化的研究工具来研究临床过程的重要性(米奇利和肯尼迪,2011 年;亚诺夫,2013 年)。与成人相比,对儿童心理动力学心理治疗的经验支持有限(Abbass et al., 2013);很少有研究关注儿童心理动力学心理治疗的结果和过程,只有少数研究关注方法问题(Weisz and Hawley, 2002 ; Kennedy, 2004),包括混合的经验证据 ( Abbass et al., 2013 )。

在儿童心理动力学心理治疗中,重点不仅放在语言交流上,还放在非语言交流上,通过考虑儿童的发展水平,以促进整个游戏、绘画和对话中的治疗关系(Shirk 和 Karver,2003;Kernberg 等人., 2012 年)。游戏的发展是童年时期的一个重要里程碑。游戏在提供安全、关怀、保护、保密和包容的空间方面发挥着至关重要的作用,儿童可以通过自我治疗的过程重新创造自己和痛苦的经历(Winnicott,1942;Erikson,1963;Landreth,2002;Bratton 等)等人,2005 年;坎贝尔和克诺策,2010 年)。假如游戏是表达思想和情感的最佳方式(Kernberg et al., 1998 ; Halfon et al., 2016)以及减轻恐惧和焦虑(Harris, 2000 ; Russ, 2004 ; Yanof, 2013)。它的特点是使用幻想、组织水平和舒适标准(Russ,2004;Yanof,2013)。幻想是虚构的过程,是孩子在假装游戏中的基本行为;组织帮助孩子将假装游戏组织成一个故事,并利用因果思维;舒适度用于评估参与游戏的轻松程度和乐趣。

所有这些里程碑让人们很容易理解为什么自 1930 年代以来,玩耍一直被认为是探索儿童精神分析治疗内心世界的一种优先方式,当时梅兰妮·克莱因和安娜·弗洛伊德使用游戏技巧来帮助他们的年轻客户表达思想、情感和感受。从这里开始,游戏就被认为是儿童心理治疗中具有有意义的治疗价值的主要表达媒介(Bratton 等,2005;Barish,2009;Campbell 和 Knoetze,2010),一种自然的合作- 构建了儿童与治疗师之间的沟通方式,以及(c)一种有用的治疗技术,帮助儿童通过不同的意义和管理压力情绪(拉斯,2004;亚诺夫,2013 年)。

与假装游戏类似,绘画和口头交流是儿童自然的表达方式,为孩子们提供了一个可以感到舒适的空间(Brems,2008;Midgley 等,2009;Pace 等,2015;Capella 等,2016)。最后,言语产生在评估由指代心理状态的术语形成的心理/心理词汇方面具有重要作用。它的出现被认为是早期理解心灵以及自己和他人内部世界的重要指标,也是随后元表征能力的先驱(Bartsch 和 Wellman,1995;Baumgartner 等,2000;Ornaghi 等, 2010)。纵向研究表明,在 2 岁以上的非临床儿童中,当提及感知、复杂感觉和社会情绪时,孩子应该能够使用心理词汇。大约 3 岁时,关于与信念、愿望和想象相关的内部状态的认知心理词典出现(Ornaghi 等人,2010 年)。

本文的主要目的是研究游戏中的治疗变化,使用可操作和经过验证的测量系统,并在一个 3 岁女孩的心理动力导向心理治疗中探索其与绘画和对话的关系。游戏、绘画和口头表达是评估治疗变化的基本方面。考虑到符号游戏对患者同龄儿童的重要性和语言技能的复杂性(Fein,1987),预计心理复杂性和象征性游戏的表现技巧会有所改善。

目前的工作是一项观察性研究,对应于根据Midgley 和 Kennedy (2011)提供的证据等级进行的 5 级研究;它使用过程-结果设计对临床单个病例进行了详细讨论。其目的是分析心理治疗期间的变化,使用结果测量通过评估阶段和结果评估之间的比较来提供对患者功能的总体看法。为了提供更稳健的测试,在评估和结果阶段使用了不同类型的工具,每一种工具都揭示了特定结构的不同方面(Cheng,2001)。

假设在自发的游戏时刻以及治疗过程中的绘画和对话中测量到的游戏改进,以支持更准确的管理、命名和调节情绪以及谈论“自我内在状态”的能力。此外,由于儿童参与非语言活动对内心对话的语言表达的积极影响(通过语言产生来衡量)预计会在治疗期间逐渐增加,并逐渐取代大量使用游戏和其他活动(例如van Nijnatten和范多恩,2013 年)。使用多方法方法来获得更多的临床有效性以了解病例。

以下段落首先包括患者 - 莎拉 - 其父母的转诊和治疗目标。然后,展示了演奏的乐器和结果,以比较治疗的三个阶段。分析转向游戏和语言表达的测量,以及心理治疗不同阶段(T1、T2 和 T3)的治疗变化。最后,得出结论以评估莎拉的病例,以将结果与治疗期间的变化结合起来。

材料和方法

心理治疗在帕多瓦大学的临床中心举行。遵循良好实践和意大利关于隐私和数据保密的法律,就视频和音频会话记录以及参与研究征求并获得父母的书面和知情同意。

治疗持续 3 年,包括 55 次每周一次的治疗,在父母知情同意的情况下进行录音和完全转录。在目前的工作中,对 30 个疗程进行了评分和分析:10 个来自第一阶段 (T1),10 个来自中心阶段 (T2),10 个来自治疗的最后阶段 (T3)。治疗由一位正在接受培训的女性治疗师进行,她每周接受大学临床中心高素质临床医生的监督。在评估和结果阶段,分别在治疗开始、大约中途和治疗结束时对莎拉进行游戏影响量表——学前版(APS-P; Russ,2004 ),以评估她认知和情感表达,并观察她的假装水平。

莎拉案

莎拉是一个 3 岁的意大利孩子,由她的父母介绍。莎拉来自一个中等社会经济地位的完整家庭。她的母亲已经毕业并担任雇主;她的父亲是一所小学的老师。他们来自完整的家庭,在他们的生活中没有报告任何具体的创伤事件。

在本次转诊前一年,两岁的莎拉因言语困难、对立行为和睡眠问题而被父母转诊。在那次活动中,只提供了育儿支持和建议,以帮助父母更好地理解和管理莎拉的困难。

一年后,莎拉的父母再次联系该中心寻求帮助,因为莎拉的症状又回来了,而且他们抱怨某些情况恶化。首先,治疗师在没有孩子的情况下再次会见了莎拉的父母,以评估他们如何看待她的女儿以及他们对孩子的功能,治疗师将孩子的回忆史延期。莎拉的父母特别担心他们的小女儿。关于莎拉的语言障碍,父母报告说莎拉的语言能力下降(口吃、单词中的字母变化和命名物体的困难)以及婴儿说话的普遍退化。莎拉的反对行为也复发了,因为莎拉经常显得心烦意乱,发脾气。在这些情况下,莎拉的父母觉得他们无法让莎拉平静下来,他们感到苦恼、无能为力和不足。此外,他们报告了莎拉的一些能力退化,涉及喂养(她希望她的母亲喂养她)、社交抑制(莎拉看起来比以前更孤立,对同龄人更不感兴趣)和分离焦虑方面(她需要她的父母)大部分时间和她一起玩并留在她身边)。使用安娜弗洛伊德的发展路线进行了心理动力学评估。特别是,在治疗开始时,在许多发育线中发现了困难和退化。在“从依赖到情感上的自力更生和成人对象关系”之后,莎拉表现出回归到更加依赖的生活阶段,即使几分钟也无法独自玩耍或画画,并且总是要求她妈妈在场(从身体到玩具,从游戏到工作的回归线)。在幼儿园,她要求老师陪伴,在与其他孩子的行为和玩耍方面表现出更多困难(从自我中心到陪伴的回归线)。以前她已经培养了用勺子和叉子吃饭的能力,但在评估的那一刻,她似乎不能一个人吃饭,总是在寻求妈妈的照顾和帮助;在这种情况下,在“从哺乳到理性饮食”的发展路线中发现了强烈的回归。同时,在三岁的时候,她已经开始洗脸,喜欢和选择自己的衣服,尝试着一个人穿,但在评估的那一刻,

治疗师观察到,父母在谈论他们的小女孩时只能报告负面的描述。对于他们的女儿,没有任何快乐或积极的感情可以分享。对治疗师来说,他们似乎很僵化,对莎拉的行为和要求是否充分感到焦虑,并且并不总是能够理解或支持莎拉的发展需求或了解他们的孩子与她的真实年龄和发育阶段有关的情况。他们倾向于将女儿视为行为过于“幼稚”的“小成年人”。通常,他们与莎拉的互动是关于规范行为:“你是一个成年女孩。帮助自己。表现自己。保持良好的坐姿。” 围绕该剧的互动就像,“你玩得太多了;现在,试着为你妈妈画一些漂亮的东西。”

在评估阶段,莎拉表现出她父母宣布的损伤,突出了一种情绪困扰的状态以及一种空虚和孤独感。她看起来很悲伤,面部表情很差,对探索房间或玩玩具没有兴趣,也没有与治疗师交谈。然而,她能够独处,并渴望与治疗师呆在一起,并按照她的建议进行互动。根据治疗师的说法,莎拉(根据她年轻的年龄)表现出一种倾向,即“利用”治疗空间和治疗关系来解决她的发展问题,并将治疗师作为“真正的关系对象”来识别和互动。她绝对需要自己的空间(治疗)来找到一种新的关系模式来表达她的发展需求和情感,

治疗师考虑了帮助这个家庭,尤其是莎拉的最佳方式,并决定提供一条平行的路径:继续与父母合作,同时为莎拉提供个人治疗。后者的动机是莎拉的心理动力学评估,该评估强调了莎拉对心理支持的指示(症状和退化)和相当稳定的自我意识,以便在整个个人精神分析“发展帮助”中获得更好的调整,正如针对老年儿童的精神分析培训学校所建议的那样3 至 5 岁(潜伏前病例)。这种双重治疗干预得到了父母的接受,他们开始每月定期开两次会,并支持每周对孩子进行一次单独治疗。

与莎拉的父母合作的目的是帮助莎拉的父母在莎拉的治疗期间支持他们的育儿功能。治疗师努力与莎拉的父母建立和改善她强大的工作联盟,从不让他们感到不足,同时提高他们为人父母的能力,使莎拉的行为有意义并牢记她的需求(还告诉他们具体的小插曲关于莎拉在治疗中所做的事情,并将小插曲与莎拉在家里报告的行为联系起来),以帮助莎拉更好地适应和幸福。莎拉的治疗目标集中在行为调节、减少抑制和分离焦虑症状以及调节她的对立行为和增加她的情绪表达上。该疗法还旨在帮助莎拉获得人际关系技巧和对他人的兴趣,使她能够更充分地面对新情况。与每一个以心理动力学为导向的心理治疗一样,治疗关系在治疗过程中发挥着基本作用。游戏和对话被用来支持治疗关系和动机的质量以及达到治疗目标。

本文重点关注儿童治疗的特殊性。

流程

目前的工作包括:(a)通过游戏影响量表(学前版)比较心理评估和治疗结果,该量表按照其标准化程序进行管理(APS-P;Russ,2004); (b) 描述性分析关于在治疗展开期间用于绘画、玩耍和对话的时期是如何变化的;(c) 三个治疗阶段的治疗变化分析,通过语言表达和游戏的测量来揭示,并应用于治疗过程中的自发游戏。在选定治疗课程的初始、中心和最后阶段,使用 APS-P 和 Bornstein 游戏类别系统的改编评估游戏。正如Camaioni 等人所建议的那样,在 30 次会议中,每一次都将涉及存在状态、行为和心理状态的动词的频率和类型用作心理/心理词汇的衡量标准。

工具说明

影响 Play Scale-Preschool 版本 (APS-P; Russ, 2004 )。APS-P(Russ,2004 年;Kaugars 和 Russ,2009 年)是一项半结构化、经过经验验证、单独管理的 5 分钟游戏任务,用于评估游戏的情感和认知维度(Russ,2004)。提供了标准化的说明和评分。孩子被邀请玩一套塑料和填充玩具,包括动物(熊、鲨鱼)和物体(汽车、小杯子、“毛茸茸的”橡皮球),旨在引发一系列情绪表达,例如攻击性(例如, 鲨鱼)。关于认知分数,组织评估戏剧叙事的质量、复杂性和连贯性,分数范围从(1)无关事件,没有因果关系,到(5)有开头、中间部分和情节的完整情节。结论。阐述是指故事主题中使用的元素的多样性和复杂性,如面部表情、音效和角色的发展,从(1)很少的细节和简单的主题,没有点缀,到(5)多维度的点缀比如细节,声音和声音效果和面部表情。想象力评估戏剧中的幻想和转变的数量(例如,将一物用作另一物),范围从(1)没有象征意义,没有幻想,到(5)许多转变和幻想主题。舒适度衡量儿童参与游戏任务的能力以及他或她对游戏的享受,范围从 (1) 沉默寡言、痛苦,到 (5) 非常投入并享受游戏。情感的表达被编码为关于情感表达的频率,这是在游戏过程中使用的。当戏剧中表达情感主题时,情感得分。情感分数可以是正面的(例如,培养/情感)或负面的(例如,攻击性),并且它们可以相加以形成总情感。想象力评估戏剧中的幻想和转变的数量(例如,将一物用作另一物),范围从(1)没有象征意义,没有幻想,到(5)许多转变和幻想主题。舒适度衡量儿童参与游戏任务的能力以及他或她对游戏的享受,范围从 (1) 沉默寡言、痛苦,到 (5) 非常投入并享受游戏。情感的表达被编码为关于情感表达的频率,这是在游戏过程中使用的。当戏剧中表达情感主题时,情感得分。情感分数可以是正面的(例如,培养/情感)或负面的(例如,攻击性),并且它们可以相加以形成总情感。想象力评估戏剧中的幻想和转变的数量(例如,将一物用作另一物),范围从(1)没有象征意义,没有幻想,到(5)许多转变和幻想主题。舒适度衡量儿童参与游戏任务的能力以及他或她对游戏的享受,范围从 (1) 沉默寡言、痛苦,到 (5) 非常投入并享受游戏。情感的表达被编码为关于情感表达的频率,这是在游戏过程中使用的。当戏剧中表达情感主题时,情感得分。情感分数可以是正面的(例如,培养/情感)或负面的(例如,攻击性),并且它们可以相加以形成总情感。(5)许多变形和幻想主题。舒适度衡量儿童参与游戏任务的能力以及他或她对游戏的享受,范围从 (1) 沉默寡言、痛苦,到 (5) 非常投入并享受游戏。情感的表达被编码为关于情感表达的频率,这是在游戏过程中使用的。当戏剧中表达情感主题时,情感得分。情感分数可以是正面的(例如,培养/情感)或负面的(例如,攻击性),并且它们可以相加以形成总情感。(5)许多变形和幻想主题。舒适度衡量儿童参与游戏任务的能力以及他或她对游戏的享受,范围从 (1) 沉默寡言、痛苦,到 (5) 非常投入并享受游戏。情感的表达被编码为关于情感表达的频率,这是在游戏过程中使用的。当戏剧中表达情感主题时,情感得分。情感分数可以是正面的(例如,培养/情感)或负面的(例如,攻击性),并且它们可以相加以形成总情感。这是在游戏过程中使用的。当戏剧中表达情感主题时,情感得分。情感分数可以是正面的(例如,培养/情感)或负面的(例如,攻击性),并且它们可以相加以形成总情感。这是在游戏过程中使用的。当戏剧中表达情感主题时,情感得分。情感分数可以是正面的(例如,培养/情感)或负面的(例如,攻击性),并且它们可以相加以形成总情感。

使用治疗室中可用的玩具对 APS-P 进行改编,通过测量自发游戏中的认知和情感变量(包括情感表达的存在和质量(正面或负面))来评估治疗期间的治疗变化作为游戏组织、精心制作、想象和舒适的认知水平。APS-P 在临床课程中的常规和适应性使用中的分数是由两位独立评委计算的——治疗师和博士。学生都接受过 APS-P 培训,但对课程的哪个阶段一无所知。两位法官之间的协议是令人满意的。

Bornstein 游戏类别系统(PCS;Bornstein 和 O'Reilly,1993 年;Bornstein,2007 年)的改编版用于评估莎拉自发地玩玩具屋、野营帐篷和杯子等玩具,所有这些玩具都可以在治疗室。根据这个系统,游戏级别是根据经验设计的,以检测生命最初几年游戏的进步性质。1-4 级包括探索性游戏类别,而 5-8 级包括象征性游戏类别。表1中报告了级别的简要说明. 播放是根据互斥和详尽的八个播放类别级别和每个级别的默认(不播放)类别从录像带编码的,并计算绝对频率。PCS 看起来可能代表了评估莎拉游戏的有用工具,因为与她同龄的孩子相比,莎拉的象征性游戏水平在治疗开始时似乎很少,并且 PCS 可以对游戏水平进行更详细的评估,从探索性到象征性水平。游戏类别在治疗期间在莎拉的自发游戏中进行评估,分别考虑治疗的初始、中心和最后阶段。

从 T1 到 T3 的游戏和语言复杂度趋势

口头表达

每种语言都包含非常不同类型的单词;特别感兴趣的是传达情感、感觉、愿望、思想和信念的词语,所有这些都包含在所谓的心理词典中,该词典由指代心理状态的术语组成。它在 3 岁左右的儿童中出现被认为是早期理解心灵以及自己和他人的内部世界的重要指标,也是随后元表征能力的先驱(Bartsch 和 Wellman,1995;Baumgartner 等人) ., 2000 ; Ornaghi 等人, 2010 )。按照Camaioni 等人的研究,从经验上确定这种向心理/心理词汇发展的进展。(1998), 言语产生被分为三类,指的是获得了增加的心理复杂性: (a) 状态动词,它是不涉及心理状态的动词形式,例如“there is, there are”;(b) 行为动词,是表示吃饭、走路、阅读等具体动作的动词形式;(c) 心理动词,它是一种语言形式,包括所有与思想的认知和情感成分更相关的正面和负面的语言表达——它们不仅包括感觉和思想,还包括意志状态、道德判断和能力的认可。两名盲评员独立评分,评分者间信度令人满意。

数据分析

在每个疗程(即 T1、T2 和 T3)中监测用于玩耍、对话或绘画/其他活动的时间百分比,以证明在治疗期间随着时间的推移展开的活动质量不同。重复测量的描述性统计和 MANOVA 用于分析结果,关于三个时期的治疗变化,重点关注认知、情感和具体/象征性表达方式方面的自发游戏质量。报告了显着变量变化的视觉图形,特别是评估和结果变化以及 T1、T2 和 T3 内的变化。

结果

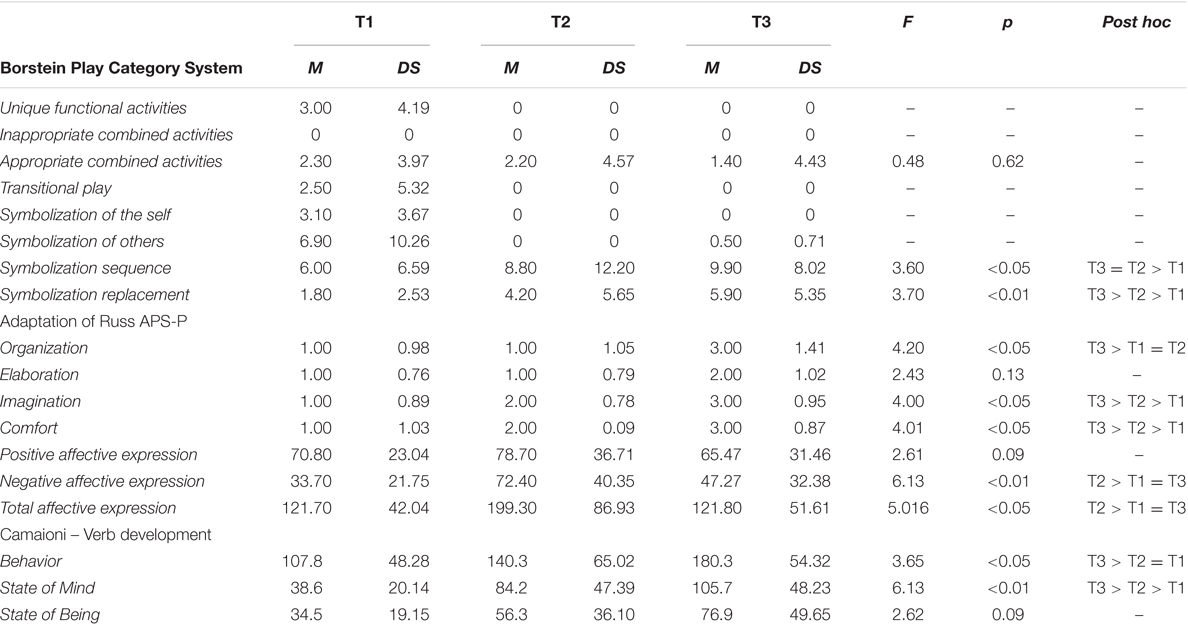

评估和结果分数之间的比较

根据 APS-P,认知表达从评估到结果有所改善(表1;图1)。还通过将莎拉的结果与意大利样本(4 至 5 岁的儿童;Mazzeschi 等人,2016 年)的标准分数进行比较来评估游戏中的认知表达。评估分数介于第 30 和第 40 个百分位数之间。结果得分增加,反映了认知功能的相关改善。精巧度和舒适度在第三个四分位数(分别为第 60 和第 70 个百分位数)增加,而组织和想象力得分甚至在第四个四分位数(分别为第 90 和 95 个)增加,因此与规范样本相比,得分更高。

上图是评估和结果中的平均 APS-P 认知和情感得分

通过将 Sarah 的结果与意大利样本(4 至 5 岁的儿童;Mazzeschi 等人,2016 年)的标准分数进行比较,还评估了 Sarah 的 APS-P 影响分数(表1;图1)。莎拉的评估分数非常低——在第一个四分位数以内(第 10 和第 20 个百分位数之间)。然而,莎拉的分数在治疗后有所增加,反映了她的情绪理解和表达的相关改善。

以下是 T1 和 T3 的 APS-P 期间 Sarah 的口头表达示例:

T1:动物在做事。他们吃。

T3:鲨鱼想咬动物。他们非常担心。他们需要爸爸的帮助。

总影响增加,一直上升到第四个四分位数(第 80 个)。更具体地说,莎拉的积极情绪得分在中位数附近(第 60 个百分位数),而她的消极情绪得分在第四个四分位数(第 95 个百分位数)内,因此与标准样本相比,得分更高。

不同心理治疗时期游戏和言语话语的变化

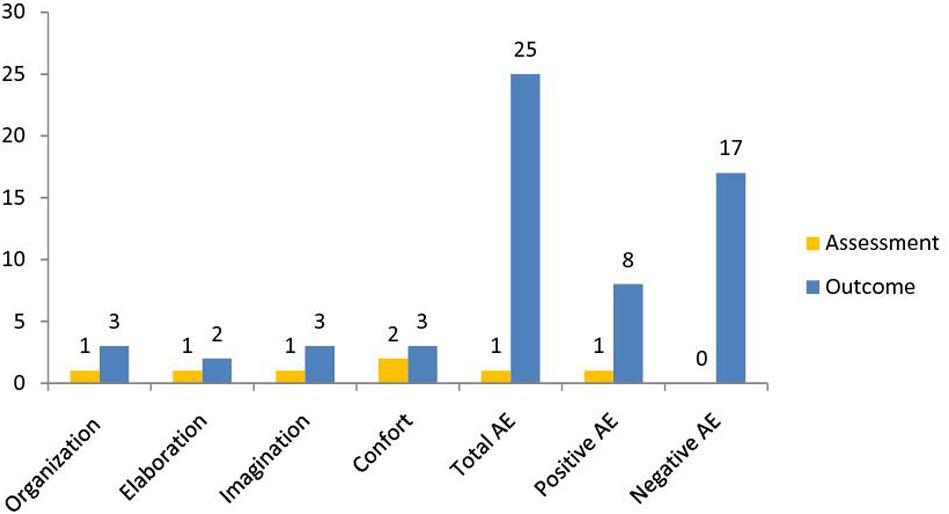

为了分析莎拉在治疗期间的活动,按照“时间”分别计算了三个类别,专门用于: (a) 玩耍,根据莎拉在玩玩具期间的语言和非语言表达,使用 APS 的改编-P; (b) 对话,或莎拉在与游戏不同的活动中的演讲;(c) 绘画/其他活动,例如读书和讲故事。游戏、对话和绘画/其他活动以关于三个考虑的治疗期(T1、T2 和 T3)的百分比来衡量。更具体地说,绘画/其他活动和对话在与莎拉的会话期间逐渐变得更加频繁,而玩耍则减少了。

T1、T2 和 T3 中的游戏、对话和绘画/其他活动

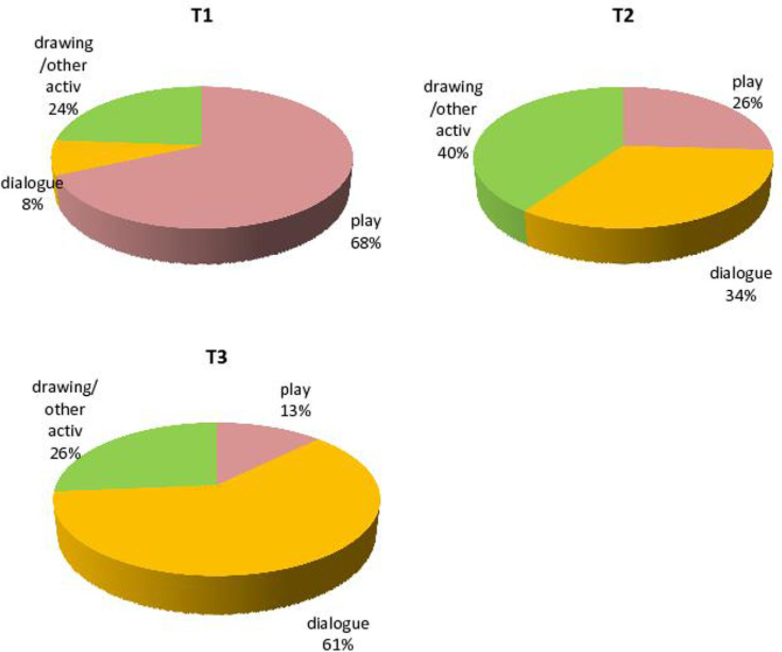

根据莎拉玩玩具的伯恩斯坦游戏类别系统的改编评估,平均游戏复杂度从 T1 提高到 T3(表1;图3)。游戏的不成熟组成部分,如功能活动,被更成熟的类别所取代,如符号序列和替换,从治疗开始到第三阶段开始显着增加。例如:

3 次心理治疗中游戏类别(Bornstein 和 O'Reilly,1993 年)、APS-P(Russ,2004 年)和语言表达(Camaioni 等人,1998 年)的趋势

T1:“在这里,你是一头大象……他是灰色的……大……他吃东西。我不知道……这里,没有什么可吃的。”

T3:妈妈、狗和他的儿子去散步。他们去游泳池(她指着一块蓝色的木头)……他们玩得很开心;小狗很高兴。”

通过 APS-P Sarah 玩玩具的适应性评估的认知变量得分的平均值和标准差如表1所示。从治疗的 T1 到 T3,莎拉的认知评分、组织能力、想象力和舒适感显着提高。关于在比赛期间用 APS-P 评估的情感表达,平均值和标准偏差在表1中给出。在质量层面上,攻击性、快乐、口头和挫败感是莎拉对话中最常见的情感类别。总和消极情感表达从 T1 增加到 T2,然后下降,直到治疗结束(图3)。在治疗过程中,由于治疗性的持有,莎拉在表达消极情绪状态时感到越来越自在,确信能找到接受和细化。这让莎拉能够表达她的负面影响,这可能与她父母未能提供足够的拥抱环境有关。

参见 T2 中的表述:

T2:“这只长颈鹿很生气……因为她的朋友让她跑得很快……但她只是一只小长颈鹿……!

在莎拉的对话中最常用的动词是那些指代行为的动词,其次是关于心理状态和存在状态的动词(表1;图3)。从 T1 到 T3,行为动词和心理状态动词都显着增加,这反映了莎拉的具体行为能力和报告内心心理状态的能力有所提高。

结论

在治疗结束时,使用安娜弗洛伊德的发育线进行了另一次发育评估。莎拉在治疗开始时受损的所有发育方面都达到了正常发育。目前的工作从象征性游戏变化的角度分析了一个 3 岁儿童的良好治疗结果。治疗开始时,莎拉不喜欢玩耍;因此,在 T1 期间,治疗师的目标是让莎拉在治疗室玩耍时感觉更舒服。对于无法玩耍的孩子,治疗师的目标是帮助他们将玩耍作为一种自我表达的手段,并作为一种在他人面前创造意义的方式。T2 代表了莎拉治疗的一个重要阶段。这可能是由于她在治疗中获得了更高的舒适度。由于治疗,莎拉的游戏逐渐从探索性游戏提高到象征性游戏。此外,莎拉的情感表达增加了,尤其是负面情绪,它并没有消失,而是在中间强烈减少,然后在治疗结束时再次增加。比定量特征更重要的是这种趋势的定性特征,从临床角度来看,这似乎很重要。莎拉学会了探索和肯定她在治疗环境中负面情绪的表达,增加了临床工作中的“坏情绪”。然后,她学会了管理和应对这样的情绪表达:数量减少了,但更重要的是,负面影响的质量变得更加“可行”,莎拉更倾向于在她的戏剧中探索和阐述这些感受。逐渐地,莎拉通过幻想和认知阐述来表达攻击性情绪,这使得攻击性情绪可以在更多的控制环境中充分表达,例如治疗环境,与她的父母相比,她认识到她的发展成就。莎拉在 APS-P 分数上的评估/结果结果证实了这一点:百分位数显示莎拉在评估阶段的结果不在她年龄的正常范围内,但在治疗结束时,百分位数显示莎拉有达到了象征性游戏的正常发展范围。

游戏在这种心理治疗中发挥了核心作用,显示出与情感表达和语言产生的联系。这些发现与Russ (1993 , 2004 ) 的理论模型一致,该模型提出游戏与认知和情感领域密切相关。通过游戏(和对话),莎拉学会了在提及更广泛的情感模式时表达和调节她的感受。具体来说,她的游戏频率有所下降,但在象征性思维、认知和情感内容以及语言表达方面的质量有所提高。较低的游戏频率使莎拉的对话在频率和质量方面得到改善,例如支持心理状态的表现。几位学者(Berk et al., 2006) 认为虚构游戏是自我调节形式的重要能力的先驱,包括减少攻击性、延迟满足、礼貌和同理心。提到精神状态的动词的改进反映了这种习得。与那些积极情绪相比,更高水平的消极情绪表达可能反映了莎拉最初没有被父母认可的感觉,父母最初只报告了她的发脾气和反对行为,而没有透露她积极的发展方面。从更定性的角度来看,心理治疗揭示了其在症状减轻以及莎拉功能中认知和情感成分的逐渐发展方面的效用。莎拉和她父母的关系一开始就很艰难。她的父亲和母亲无法找到与女儿在一起的乐趣,他们只在谈论女儿时报告负面描述和错误。然而,在治疗结束时,莎拉的父母承认莎拉的改善,并报告说她在家时表现出较少的症状,例如对立行为。

本研究存在一些局限性,因此留下了一些悬而未决的问题。由于这是一个单一的案例研究,结果不能一概而论。所检查的复杂性很难简单和简要地表示。如果研究人员更有经验,干预结果可能会显得更强。最后,它不能回答大量相关和适当的研究问题(Hodkinson and Hodkinson, 2001),例如——特别是在发育年龄——就心理治疗的贡献或自然发育问题的影响而言,这种变化是如何可以理解的。此外,绘画活动的变化并没有直接衡量或评估它们的变化,而只是为了它们在 APS-P 和动词类别中的表达。在治疗展开期间,关于典型图纸尺寸的变化,可以在未来的研究中添加更多重要信息。然而,这个关于一个小女孩的特殊案例可以被认为是原创的和生态的,因为它基于与一个小病人的治疗交流的“生活现实”,其中交流通过非语言而不是语言交流。而且,莎拉的“发展帮助”疗法和“与父母一起工作”干预的特殊结合突出了围绕年轻患者的痛苦创建一个工作联盟网络的重要性。这种工作增加了干预的有效性。从这个意义上说,孩子症状的减轻似乎是父母角色和孩子发展双重支持的结果。

专注于游戏和语言发展,从更具体到更象征性,帮助我们描绘一个非常典型甚至困难的功能不成熟水平的患者的内心世界,并了解诊断、措施及其临床之间复杂的相互关系应用程序(Salcuni 等人,2015 年)。正如Hodkinson 和 Hodkinson (2001)所建议的那样,一个单一的案例研究可以提供“波普尔意义上的临时真理”,直到出现矛盾的发现或更好的理论。此外,遵循通过游戏和对话改变来改变的强有力的经验方法,这个案例可以被认为有助于强调经验方法对儿童心理动力学心理治疗研究的重要性。

道德声明

我们遵循了我们部门建议的程序,与大学当地伦理委员会一致,要求莎拉的父母双方书面知情同意,莎拉是一个虚构的名字,以及关于孩子和她父母的所有信息,可以使这个家庭被识别被修改。进行该研究的临床服务是我们大学公认的研究中心(研究与应用心理学跨部门实验室,LIRIPAC);所有对患者进行的研究都遵循 LRIPAC 和部门道德准则和程序,基于意大利关于隐私和保密的法律 (n° 196/03);研究实践和伦理程序与中心主任讨论并在研究开始前获得批准。

求助问答

最新测试

2341 测试

立即测试

376 测试

立即测试

637 测试

立即测试

516 测试

立即测试

454 测试

立即测试